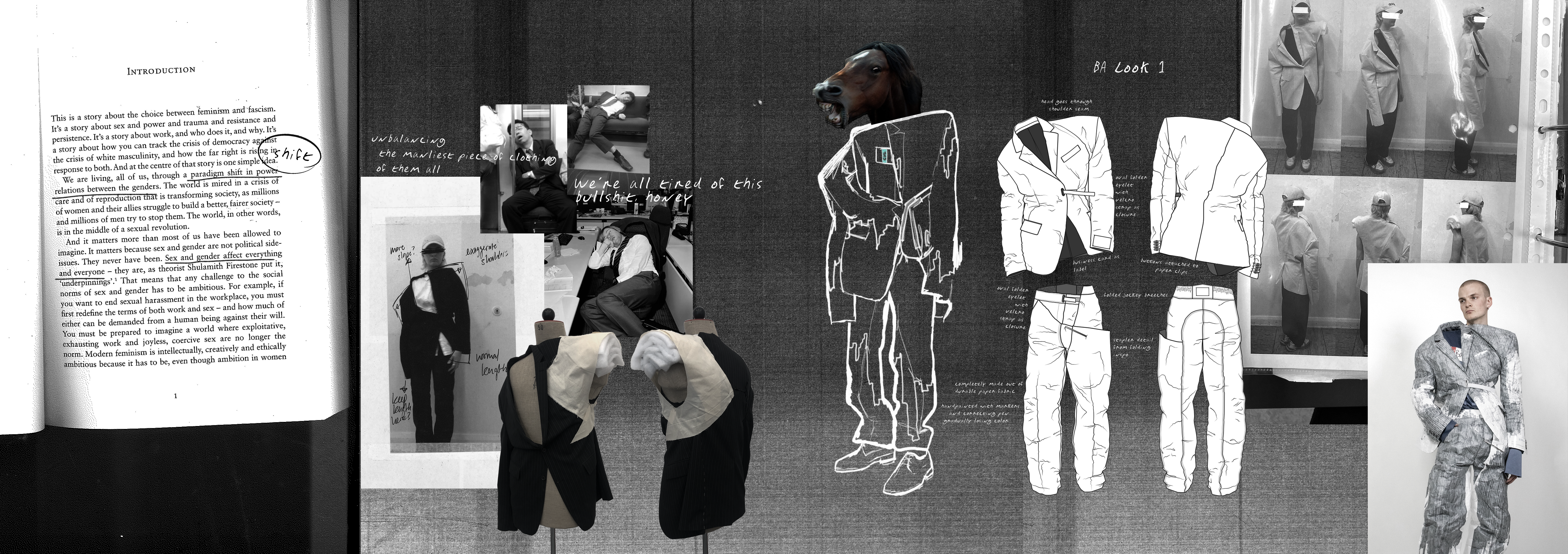

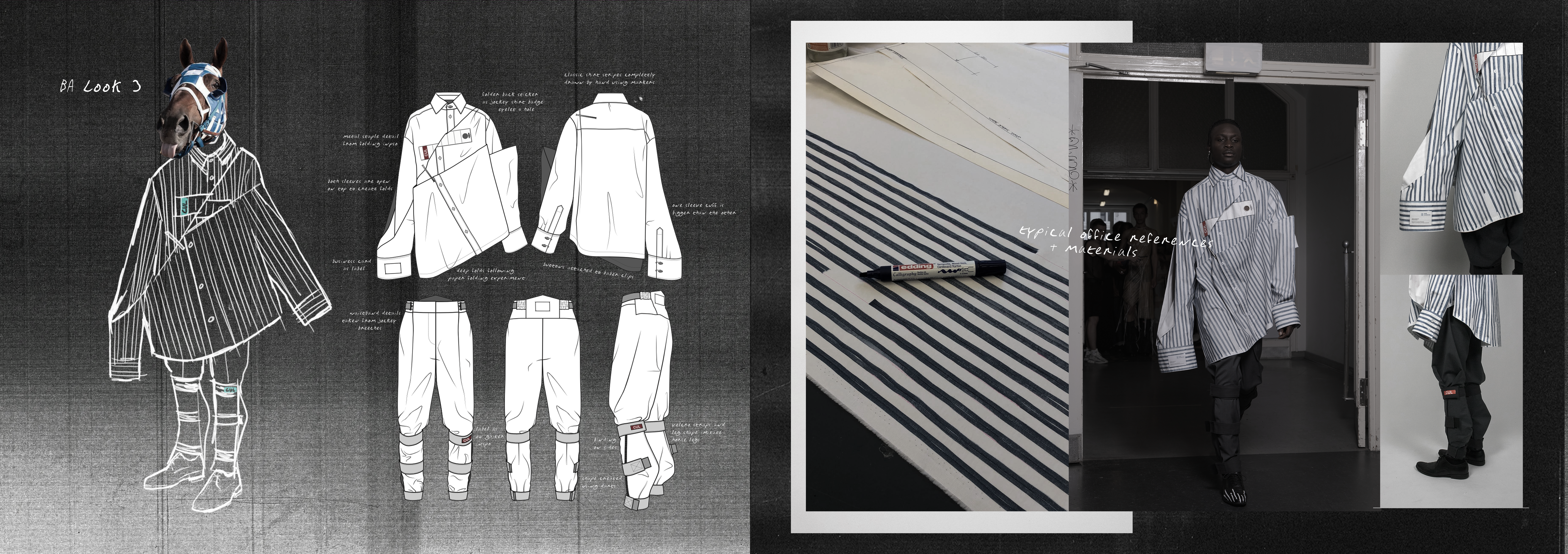

Bürohengst*in

Leonore Culeman

►Modedesign

►Bachelorarbeit

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

*in">

Bürohengst*in

zur ‹Verfremdung› der deutschen Sprache

Leonore Culeman

sie/ihr

►Mit welchem Thema hast du dich beschäftigt? Das Thema meines Bachelorprojekts war sowohl von persönlicher als auch gesellschaftlicher Relevanz. Trotz einiger Bemühungen, Frauen im beruflichen Kontext zu fördern, bestehen nach wie vor Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern, stereotypische Rollenbilder sowie Problematiken in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Frauen oft stärker betrifft. Sie sind somit noch immer benachteiligt und unterrepräsentiert, was umso mehr auf Personen anderer Gender-Identitäten zutrifft. Sprache als zentrales Mittel der Konstruktion und Übermittlung von Realität bietet einen wichtigen Raum zur Erzeugung eines gesellschaftlichen Umdenkens. Bereits seit einigen Jahrzehnten wird versucht, verschiedene Gender-Identitäten, die immer mehr an Sichtbarkeit gewinnen, gerecht in den Sprachgebrauch zu inkludieren. Besonders aktuell ist die Debatte um das Gendersternchen in der deutschen Sprache, das als Kurzform Raum für die Repräsentation aller existierender Genderidentitäten bieten soll. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die Frage untersucht, inwiefern sich ein genderinklusiver Sprachgebrauch positiv auf Chancengleichheit, hier fokussiert auf den beruflichen Kontext, auswirken kann. Ziel war es, zu erarbeiten, ob [Gender-] Sprache konservative Denkmuster positiv beeinflussen kann oder als ‹Verfremdung der deutschen Sprache› abgetan werden sollte, wie es so oft der Fall ist. ►Was möchtest du mit deiner Arbeit zum Ausdruck bringen? Der Titel Bürohengst*in bringt es ganz gut auf den Punkt: Im Deutschen existiert nur das Wort ‹Bürohengst›, was umgangssprachlich für einen übermäßig leistungsorientierten Karrieremann steht. Eine weibliche Form existiert nicht, weil es scheinbar bisher nicht relevant gewesen ist. Verwendet man allerdings das Wort ‹Bürostute›, wird oft eher eine Verknüpfung zu den mütterlichen Eigenschaften der Stute hergestellt. Eigentlich soll aber ja das gleiche Bild erzeugt, die Begriffe gleichberechtigt verwendet werden – schließlich kann jede*r ein*e Bürohengst*in sein. ►Welche Rolle spielt der Körper in deiner Arbeit? Obwohl Kleidung auch in einem nicht-körperlichen Kontext inszeniert und interpretiert werden kann, sind Kleidung und Körper für mich persönlich untrennbar verflochten. Ein Kleidungsstück ist dafür gemacht, getragen zu werden. Das Design wirkt immer auch durch Passform und Proportion, steht also unvermeidbar im Verhältnis zum Körper. Mit Blick auf die Bekleidungsgeschichte ist zusätzlich gut erkennbar, wie eng dieses Verhältnis auch mit geschlechtsspezifischen Vorstellungen verbunden ist. Dies versuche ich in meiner Arbeit zu durchbrechen. Als kleines Beispiel: Als Herzstück der patriarchalen Bürowelt lenkt der Anzug mit seinem körpernegierenden Schnitt den Fokus auf den Intellekt des [männlichen] Trägers, während die breiten, geraden Schultern Stärke und Machtposition klar kommunizieren. Deshalb habe ich in meiner Kollektion versucht, den Anzug in ein neues Verhältnis zum Körper zu setzen und so die schwindende Autorität zum Ausdruck zu bringen. ►Was willst du mit deiner Arbeit erreichen? Die Motivation meiner Arbeit war offensichtlich politischer Natur. Grundsätzlich ist es mir wichtig aufzuzeigen, dass die Missstände der genderspezifischen Diskriminierung auch heute noch existieren, nur auf eine subtilere Art und Weise. Die Verbindung von Bürowelt und Pferdesport beziehungsweise die satirische Darstellung des Bürohengstes war hierbei mein Weg, die Problematik nicht plump konfrontativ, aber dennoch plakativ zu vermitteln. So hoffe ich, den*die Betrachter*in zum Nachdenken anzuregen, veraltete Ansichten zu durchbrechen und intersektional-feministische Denkweisen zu etablieren, um die gesellschaftlichen Normen langfristig zu verändern. Und selbst wenn jemand über meine Arbeit nur denkt «Wie doof ist das denn?», ist die Kernfrage zum Patriarchat ja eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. ►Wie gehst du vor? Wie würdest du deinen Arbeitsprozess beschreiben? Ganz ehrlich: Meine Arbeitsweise ist ziemlich Kai-coded, folgt einer eher ‹standardisierten› Herangehensweise an den Designprozess: Inspirationssuche und grobe Themendefinition, gefolgt von erneuter, themenspezifischer Inspirationssuche. Dann die Übersetzung interessanter Impulse in praktische Experimente; und wiederum deren Übersetzung in einen Entwurf. Also alles andere als instinktiv – obwohl meine Intuition dann doch eine sehr große Rolle spielt, vor allem in Bezug auf die Themen, die ich behandle, und Inspirationen, die ich verwende. Diese werden dann so lange zerpflückt und zerdacht, bis ich eigentlich alles hinschmeißen will. Hier springt dann aber wieder meine Intuition ein und zieht am Ende doch noch die Verbindungen, die das Projekt gebraucht hat. ►Was inspiriert dich? Mein Umfeld, meine Emotionen, meine Interessen. Grundlegend inspiriert mich zuerst eher das Intellektuelle als das Visuelle.

►